会社の力がグングン高まる「社内会議」の作り方・進め方【前編】

みなさんが毎日、毎週実施している社内会議は、実りあるものになっていますか? 時間のムダや浪費になっていませんか? 質の高い社内会議を生み出すポイントは「ファシリテーション」です。前編は自社の社内会議の振り返りやファシリテーターの役割などについて解説します。

(掲載日 2025/03/14)

たいくつな会議・・・を“発想あふれる会議”!へ変革する基礎講座(前編)

1.はじめに

今の時代、顧客の低価格志向や物価高、従業員の働き方改革、IT化など、大きく経営環境が変化しています。この環境変化にしっかりと対応し、経営を安定的に持続させていくためには、社員全員がやる気になり、「持ちうる発想をフル活用」することが必要です。社内で日々現れる課題へは「企画力」で対応していきますが、その企画や戦略を生み出し、行動計画を決定する場は、通常、『社内会議』です。一方、会議自体の進め方の知識不足により、会議の品質が低くなる場合、社員の発想を十分に引き出せず、課題対応ができないばかりか、社員のやる気や生産性の低下も引き起こします。

そこで、本コラムでは、「自社の会議の進め方」を振り返るとともに、「メンバーの発言を最大限引き出すためのポイント」を正しく理解し、その会議設計とファシリテーション技術の習得により、社員の発想がみるみる出てくる、「意義ある会議」の実現を目指します。

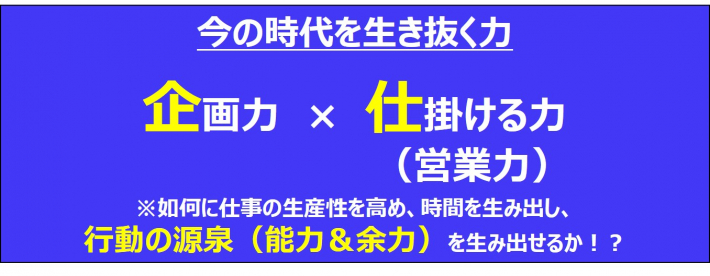

2.時代の変化を生き抜く力

冒頭で述べましたが、今の時代は不確実性が増し、会社内・外の環境ともに不安定化の一途となっています。かつては、「10年ひと昔」と言われましたが、今では、「3年ひと昔」。溢れる情報により、多くの企業が、経営継続のために、毎年のように「変革」が求められるようになっています。そんな時代を生き抜く力は、次の掛け算で表せます。「①企画力×②仕掛ける力」です。①社員の才能や想いを結集し、企画を絞り出し、その上で、②仕事の生産性を高め、行動の源泉たる「余力」を生み出し仕掛けていく。この2つの視点を両輪として兼ね備えられた会社は、どんな時代も乗り越えることができるでしょう。そして、その企画力は、『社内における会議』から生み出されるものです。

一方、多くの企業では、「会議は時間の浪費・無駄」と捉えられ、「会議自体」を見直す前に、生産性を高めるために「会議を減らしていく」企業も多数あります(※以下のミニコラム❶を参照)。ただし、会議が単なる時間の浪費・無駄となるというのは、「会議の進め方」の技術が不十分という側面も大いにあります。次章から、正しい会議の進め方についてお伝えしていきます。

我が国の企業は、従来から「定例会議好き」の傾向があり、何かと言えば、いつも会議をしている印象です。その結果、ビジネスパーソン1人当たりの生涯で会議に費やす時間は、合計3万時間(1日10時間勤務で8年分に相当*1)にものぼります。管理職の平均では1日2~3回の会議をこなし、年間600回も会議をしているとのデータもあります。この会議1回あたり30分間でも効率化できたとした場合、300時間という時間を生み出すことができます。これは、すさまじい効果で、まるまる2か月分の勤務時間に相当するもの。生産性を高めるために、会議自体の厳選も極めて重要ですね。

*1…出典:書籍『世界で一番やさしい会議の教科書』、榊巻亮(p.1)

3.自社の会議を振り返ってみましょう

これから良い会議を追求していく前に、一度、自社の会議について振り返ってみましょう。以下に、一般的に「悪い会議」と言われる事例があります。いくつ当てはまりますでしょうか。まずはチェックしてみてください。□ 時間ばかりかかって何も決まらない

□ 声の大きい人物の発言で物事が決まってしまう

□ 何となくモヤモヤしたまま議論が進んでいる(総論賛成、各論反対・・・)

□ いつも予定していた時間通りに終わらない

□ 後ろ向きな発言が多く、建設的な意見があまり出ない

□ 特定の人物間の意見が対立して、気まずい雰囲気になりやすい

□ 誤った方針だと思いながらも発言できずにいることがある

□ 決まったはずのことがあまり実行に移されていない

4.会議を良くするファシリテーターの役割

前章で1つでもチェックが付いた場合は、会議の在り方を見直す必要があります。本章では、会議を良くするために欠かせない「ファシリテーター」の役割とその基本姿勢、そして「会議の進め方」について、順を追って詳述していきます。

ファシリテーションとは?

ファシリテーションという言葉は、「会議を取り仕切ること」という意味で使われています。その捉え方で間違っていませんが、正確には、次の定義となります。「ゴールを達成するために、人々の能力を最大限に引き出す手法・技術」。そして、そのファシリテーションを担う役割の人がファシリテーターです。ファシリテーターは、「中立的な立場で会議やプロジェクトを管理し、参加者を問題解決や意思決定へと導く役割を持つ人」という意味になります。例えば、10人の社員がいる会社であれば、10人の力を最大限に発揮させ、経営や事業・イベント・プロジェクトなど、あらゆる課題を成功に導く。これがファシリテーションであり、その役割を担うのが「ファシリテーター」です。

ここで、ポイントとなるのは「社員の力を最大限に引き出す」という部分です。社員の持ちうる力を最大レベルまで発揮させるには、社員一人一人が意欲的かつ情熱を解き放たせないといけません。そのためには、社員が、組織全体の一員としての使命感を感じつつ、「心理的安全*2」な環境の中で、しっかりと寄り添われ、チャレンジングな雰囲気の中で仕事をしていく姿勢が求められます。優れたファシリテーターは、「高い論理的思考力」とともに、上述を実現するための「人間性」をも有する必要があります。では、そのようなファシリテーションはどうすれば実現できるのでしょうか。

本来の定義で示した「ファシリテーション」の成功に向けた方策については、後編で詳しく記載していきます。

*2…心理的安全:心理的安全性とは「対人関係においてリスクのある行動を取っても、「このチームなら馬鹿にされたり罰せられたりしない」と信じられる状態」を意味します。(引用元:書籍『心理的安全性 最強の教科書』、ピョートル・フェリクス・グジバチ(p.1))

>後編を読む

著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン