会社の力がグングン高まる「社内会議」の作り方・進め方【後編】

社内会議の適切な運営は、経営力の向上や社員の幸福などさまざまなメリットを生み出します。ところが、社内会議の進め方の知識が不足していると、時間のムダになる可能性もあります。後編の今回は、社内会議を5つのフェーズに分け、それぞれで意識すべき視点を紹介します。

(掲載日 2025/03/14)

たいくつな会議・・・を“発想あふれる会議”!へ変革する基礎講座(後編)

では、前編から続き、ファシリテーションの成功に向けた方策について、詳しく述べていきましょう。

>前編を読む

5.ファシリテーターが会議において認識すべき5つのフェーズ

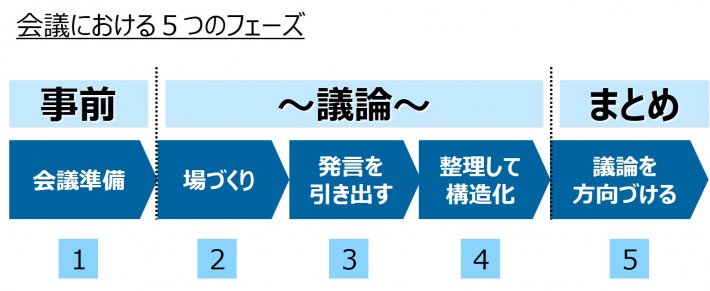

ファシリテーターは、会議を進めるにあたって、下図で示す5つのフェーズを適切に認識する必要があります。

この5つのフェーズを更に大きく2つに分けると、1番から2番までを「仕込み」のフェーズ、3番から5番までを「さばき」のフェーズとなります。この、事前の「仕込みの技術」と議論における「さばきの技術」が相まって、初めて、「社員の発想を最大限引き出す」ことに成功できます。では、1番の「会議準備」から一つ一つ見ていきましょう。

(ⅰ)会議準備

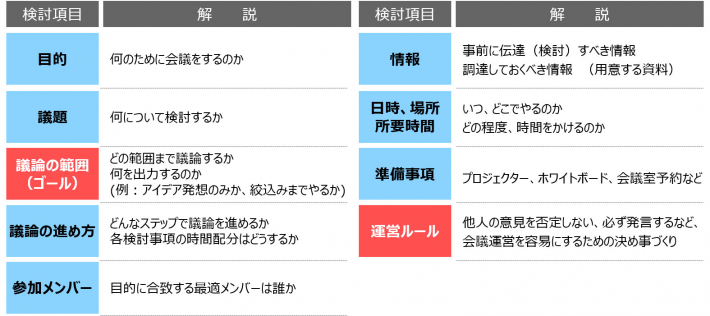

会議がスムーズに進むかどうかは、実はこの「会議準備」の段階で8割が決まります。では、具体的に何をすればよいのか。それは、徹底的に、会議の進行を「イメージ」することです。どのようにすれば、社員全員が気持ちよく発言するようになるか、どういう持っていき方をすれば社員全員が真剣に議論に参加してくれるようになるか、最後の結論にはどのような順序で議論すれば至れるか、などをイメージしきることです。そのイメージにあたっては、以下の9つの検討項目が役に立つでしょう。

まず、会議の目的や議題を設定します。この「目的のない会議」が日本の会議では如何に多い事か。ここをしっかりと明示し、会議自体の意義を位置づけることが重要です。

その上で、今回の「議論のゴール」を定めるということが最重要になります。「どこまでを会議の成果にするか」を明らかにすることで、会議自体の生産性が格段に上がります。

そして、「会議運営ルール」を設定します。なかなか発言が出ない場合は、「違和感を感じたら、必ず発言をしよう」とか、すぐに否定的になる場合は、「否定ではなく、どうしたらよくなるか?を発言しよう」など。こういう会議ルールは、ファシリテーターの進行を大きく助けてくれるでしょう。

(ⅱ)場づくり

会議が始まりました。会議の冒頭に行うこと、それは、「本日の会議の目的・終了条件」を参加者全員で確認することです。「どういう状態に至ったら会議が終わるのか」を決めるまでは会議に入らないことがポイントです。そして、その終了条件は、「○○について議論したい」などの「することベース」ではなく、「状態ベース(○○について意見が出きった状態にしよう等)」で考えることがコツになります。その上で、会議の「時間配分」を確認します。通常1時間程度の会議であれば、効率よく進められれば30分程度で終わらせられるはずです。そのような時間に対する緊張感を参加者に与えることも大変重要になります。

そして、最後に、事前準備で考えておいた「会議運営ルール」を伝達・共有します。これで、会議の場づくりは完了です。

(ⅲ)発言を引き出す

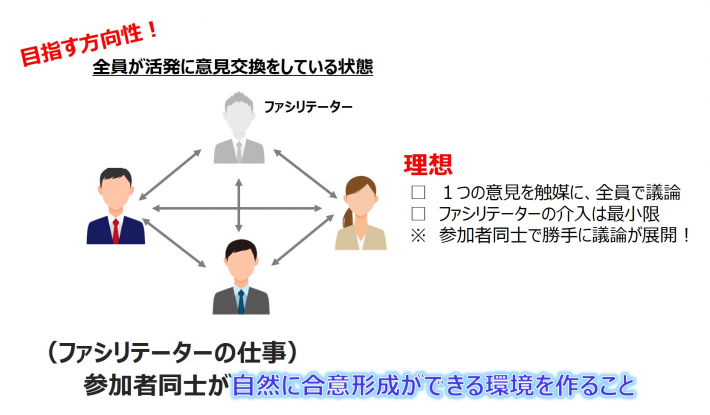

議論が始まりました。ファシリテーターは、会議参加者全員から意見をもらわなければなりません。理想は、下の図4のような状況です。しかし、やはり、全員の前で発言するというのは誰にとっても難しいもので、なかなか発言が出ないという場面もあるでしょう。基本的に、そこでファシリテーターが受け答えの中心になってはいけません。ファシリテーターは、「質問・意見が出たら横に振る」という行為を徹底的に行います。「○○さんからこういう発言がでました。○○さんはどう思いますか?」といった流れです。つまり、発言を促すのは「名指し」が基本となります。会議参加者は、いつ発言を振られるかわからないので、緊張感と共に会議の中に没入していきます。この進め方で、どんどん会議を活性化させていくことが可能です。

ここでファシリテーターが知っておくべき、大切な心理学の法則が、「メラビアンの法則」です。メラビアンの法則とは、「言語・非言語がコミュニケーションに与える影響」の法則で、言語情報(話の内容)は7%、聴覚情報(声のトーンや会話の速さ)は38%、視覚情報(表情や身振り手振り)は55%と言われ、「視覚情報」が最も大きな数字となっています。

つまり、会議中、ファシリテーターは参加者の顔をよく観察することが求められます。例えば、誰かの発言時に「眉間にしわ」がよる参加者がいた場合は、その人は必ず「反対意見」を持っています。そこに気づくことができれば、やみくもに発言を求めるのではなく、上手に話をその人に振って意見を出し尽くすことも可能になるはずです。

(ⅳ)整理して構造化

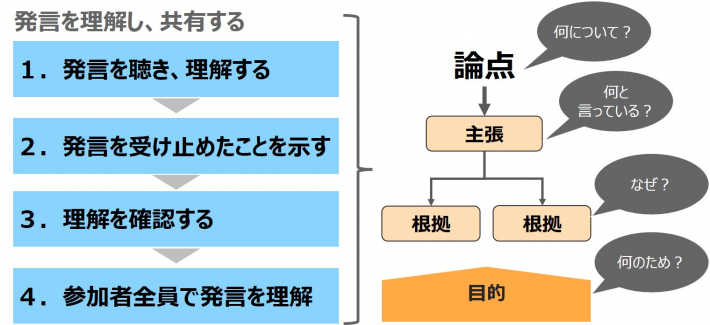

発言が出たら、ファシリテーターは、その発言を理解し、受け止め、会議参加者全員の理解を促す役割を持ちます。人は、自身の経験から、自分に都合の良いように人の話を聞く癖があり、同じ話を聞いても、それぞれが勝手な解釈をしていることも往々にしてあります。そこを、ファシリテーターが発言を自分の言葉に言い換えながら、会議参加者の共通認識に持ち込んでいきます。その過程の中で、下記の図5右の構造が、「発言者の主張」の理解を促進する手助けになるでしょう。この発言者は、何の目的で、どの論点について話をし、主張は何か、そして、その主張を裏付ける根拠はどこに置いているのか。もし、その点について聞き出せていない場合は、「具体的には?」「何故そう思うか?」の2つの質問により、主張を明確化させていきます。

日本人には、「全てを話さない美徳(阿吽の呼吸)」のようなものがありますが、正直、それでは、具体的な想いが伝わっていないことが多いと思います。そこを晴らしてあげる仕事がファシリテーターです。

(ⅴ)議論を方向づける

そして、会議の最後に、「決まった事、決まっていない事」を明示的に確認します。「では、時間になったので会議を終わります。」と簡単に会議を締めくくらない事です。「最後に、本日の会議での決定事項は○○、未決定事項は●●です。皆さんも同様の認識でしょうか。(周りの顔を確認。)では、次回は未決定の●●について議論をしますので準備をよろしくお願いします。」という30秒程度の時間を取れるかが、会議の品質を大きく左右します。人は、決定事項と言われると、急に構えだします。「参加者全員で決めた」という事実を、隠すことなく決定事項として直接的に伝える効果は絶大です。そして、この伝え方をしなければ、決まったはずの事が、確実に「実行されない!」と考えたほうが良いです。会議が終われば、全社員が日常業務に戻ります。一つ一つ、しっかりと決定させ、意識付けを促していくことが、社の企画を大きく前進させるポイントになります。

6.最後に

ここまで、自社の会議の振り返りから、ファシリテーション・ファシリテーターの定義、そして、会議の進め方の「5つのフェーズ」について述べてきました。この混沌とした、不確実性の時代の今こそ、社員全員の発想や情熱を結集して、「会社の力」に変える時です。そして、その力を生み出す場こそが『社内会議』となります。1回1回の社内会議が、もしかすると社の命運を決める素晴らしいものになり得る可能性も十分にあります。社員の力を信頼し、引き出し、活かすことが、経営をより良くする近道であるとともに、社員の貢献感や働きがい、幸福にもつながっていくことでしょう。末筆ながら、本日の基礎講座を日々の業務に少しでも活かして頂ければ、これ以上の喜びはありません。最後までお読みいただき感謝いたします。

著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン